En el vino siempre es portador de muchos significados desde su valor en la cultura, e incluso su simbolismo relacionado con el dios Dioniso en la Grecia Antigua. Aquí Roland Barthes analiza la dimensión simbólica de la feliz bebida en la cultura popular francesa.

El texto aquí incluido pertenece al libro Mitologías (1957), colección de ensayos en los que Barthes piensa sobre diversos fenómenos culturales cotidianos (como, entre otros, anuncios publicitarios, fotografías, gestos y objetos de consumo), desde una mirada semiótica que generan símbolos y mitos en la cultura contemporánea. En su análisis en Mitologías, Barthes desenmascara implicancias ideológicas encubiertas enlazadas con relaciones de poder.

El vino es «ostentación de un placer», «una moral colectiva», y una realidad ambigua, dado que «el vino es una sustancia hermosa y buena, pero no es menos cierto que su producción participa sólidamente del capitalismo francés, ya sea el de los bodegueros o el de los grandes colonos argelinos que imponen al musulmán, que no tiene pan para comer, una cultura extraña en la misma tierra de la que se lo ha desposeído». Y el vino también es relacionado a la leche y el agua como sus contrarios.

E.I

El vino y la leche

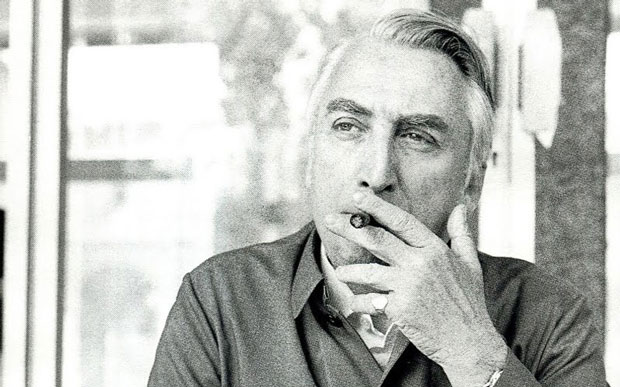

Por Rolad Barthes

La nación francesa siente al vino como algo propio, del mismo modo que sus trescientas sesenta especies de quesos y su cultura. Es una bebida tótem, que corresponde a la leche de la vaca holandesa o al té absorbido ceremoniosamente por la familia real inglesa. Bachelard ya expuso el psicoanálisis sustancial de este líquido al final de su ensayo sobre las ensoñaciones de la voluntad, mostrando que el vino es jugo de sol y de tierra, que su estado de base no es lo húmedo sino lo seco y que, en ese sentido, su sustancia mítica contraria es el agua.

Como todo tótem vivaz, el vino soporta una mitología variada que no se perturba con contradicciones. Por ejemplo, esta sustancia galvánica siempre es considerada como el más eficaz de los elementos para apagar la sed o al menos la sed sirve de primera coartada para consumirlo («hay sed»). Bajo su forma roja tiene como hipóstasis muy antigua a la sangre, al líquido denso y vital. De hecho, su forma humoral no interesa mucho: es ante todo una sustancia de conversión, capaz de cambiar las situaciones y los estados, y de extraer de los objetos su contrario, de hacer, por ejemplo, de un débil un fuerte, de un silencioso un parlanchín; de allí proviene su vieja herencia alquímica, su poder filosófico de trasmutar o de crear ex nihilo.

Como es por esencia una función, cuyos términos pueden cambiar, el vino detenta poderes aparentemente plásticos: puede servir de coartada tanto al ensueño como a la realidad, depende de los usuarios del mito. Para el trabajador, el vino será capacitación, facilidad demiúrgica de la tarea («alma en el trabajo»). Para el intelectual, tendrá la función inversa: el «vinito blanco» o el «beaujolais» del escritor se encargarán de segregarlos del mundo demasiado natural de los cócteles y de las bebidas costosas (las únicas que el esnobismo se permite ofrecerle) ; el vino lo librará de los mitos, lo sustraerá a su intelectualidad, lo igualará al proletario; a través del vino, el intelectual se aproxima a una virilidad natural y por ese camino imagina escapar de la maldición que un siglo y medio de romanticismo continúa haciendo pesar sobre la cerebralidad pura (se sabe que uno de los

mitos propios del intelectual moderno es la obsesión de «tener»).

Pero la particularidad de Francia consiste en que, aquí, el poder de conversión del vino jamás se considera abiertamente como un fin: otros países beben para emborracharse y todos lo dicen; en Francia la ebriedad es consecuencia pero nunca finalidad; se siente a la bebida como la ostentación de un placer y no como la causa necesaria de un efecto buscado: el vino no sólo es filtro, también es acto duradero de beber; el gesto tiene aquí un valor decorativo y el poder del vino jamás está separado de sus modos de existencia (contrariamente al whisky, por ejemplo, que se bebe porque su borrachera es «más agradable, de secuelas menos penosas», que se apura, se repite, y beberlo se reduce a un acto-causa).

Todo esto es conocido; se dice mil veces en el folklore, en los proverbios, las conversaciones y la literatura. Pero esta misma universalidad supone conformismo: creer en el vino es un acto de compulsión colectiva: el francés que tomara distancia del mito se expondría a problemas no graves pero sí precisos de integración; el primero de ellos consistiría, justamente, en tener que dar explicaciones. En esto el principio de universalidad se muestra en plenitud, en el sentido de que la. sociedad designa como enfermo, defectuoso o vicioso a cualquiera que no crea en el vino: no lo comprende (en los dos sentidos, intelectual y espacial, del término). Por contraparte, el que realiza la práctica del vino obtiene un diploma de buena integración: saber beber es una técnica nacional que sirve para calificar al francés, para probar simultáneamente su poder de actuación, su control y su sociabilidad.

De esta manera, el vino funda una moral colectiva en cuyo interior todo se rescata: los excesos, las desdichas, los crímenes, son sin duda posibles con el vino, pero de ningún modo la maldad, la perfidia o la fealdad; el mal que puede engendrar entra en el de la fatalidad y escapa por lo tanto al castigo; constituye un mal de teatro, no un mal de temperamento.

El vino está socializado porque no sólo funda una moral, sino también un decorado; adorna los pequeños ceremoniales de la vida cotidiana francesa, desde el bocado (el tinto espeso, el camembert) hasta el festín, desde la conversación de café hasta el discurso de banquete. Exalta cualquier tipo de clima: con el frío, se asocia a todos los mitos del calentamiento; y con la canícula, a todas las imágenes de la sombra, de lo fresco y de lo excitante. No existe situación de dificultad física (temperatura, hambre, aburrimiento, servidumbre, extrañamiento) que no haga soñar con el vino. Combinado como sustancia de base con otras figuras alimenticias, puede cubrir todos los espacios y todos los tiempos del

francés. Cuando llega a constituir un detalle de la cotidianeidad, la ausencia de vino conmueve como un exotismo: Coty, al principio de su septenio, se dejó fotografiar ante una mesa íntima donde la botella de Dumesnil parecía remplazar al litro de tinto; la nación entera se convulsionó. Era tan intolerable como un rey soltero. Entre nosotros el vino forma parte de la razón de estado.

Sin duda Bachelard tenía razón al situar al agua como lo contrario del vino: míticamerite es verdad; sociológicamente, por lo menos hoy, no lo es tanto; circunstancias económicas o históricas han adjudicado ese papel a la leche. La leche, ahora, es el verdadero antivino: y no sólo como consecuencia de las iniciativas de Mendés-France (con aspecto

voluntariamente mitológico: leche bebida en la tribuna como la espinaca de

Popeye), sino también porque en la amplia morfología de las sustancias, la

leche es contraria al fuego por su densidad molecular, por la naturaleza cremosa de su superficie; el vino es mutilante, quirúrgico: trasmuta y engendra; la leche es cosmética: liga, recubre, restaura. Además, su pureza, asociada a la inocencia infantil, es una muestra de fuerza, de una fuerza no revulsiva, no congestiva, sino calma, blanca, lúcida, totalmente igual a lo real. Algunas películas norteamericanas en que el héroe, duro y ascético, no

sentía repugnancia ante un vaso de leche antes de sacar su colt justiciero, prepararon la formación del nuevo mito parsifaliano: aún hoy, en medios de duros y guapos, se bebe en París una extraña leche-granadina que viene de Norteamérica. Pero la leche sigue siendo una sustancia exótica; lo nacional es el vino.

La mitología del vino puede hacernos comprender, por otra parte, la ambigüedad de nuestra vida cotidiana. Porque es cierto que el vino es una sustancia hermosa y buena, pero no es menos cierto que su producción participa sólidamente del capitalismo francés, ya sea el de los bodegueros o el de los grandes colonos argelinos que imponen al musulmán, que no tiene pan para comer, una cultura extraña en la misma tierra de la que se lo ha desposeído. Existen, de esta manera, mitos muy simpáticos pero no tan inocentes. Y lo característico de nuestra alienación presente es que el vino, justamente, no pueda ser una sustancia totalmente feliz, salvo que uno, indebidamente, olvide que él, también, es producto de una expropiación.

Fuente: Roland Barthes, «El vino y la leche», en Mitológicas.

Foto: Vino Bodegas